“大道康庄”甘肃篇

滚石上山 “干”字当头 甘肃这样打赢脱贫攻坚“大决战”

2020年08月17日10:08 来源:人民网

甘肃,地处黄河中上游,南北宽530公里,纵横42.58万平方公里,面积居全国第七位。东接陕西,南邻四川,西连青海、新疆,北靠内蒙古、宁夏并与蒙古人民共和国接壤。甘肃就如同一柄“如意”,把六省一国串联起来。草原、沙漠、冰川、森林、丹霞、黄河……“一步千年,一眼万里”,东西1660多公里的陇原大地上,一路蜿蜒的是流动的风景,多样的风土人情。

提到丝绸之路,不得不讲甘肃;提到生态屏障,不得不讲甘肃;提到黄河流域,不得不讲甘肃;提到脱贫攻坚,更是不得不讲甘肃。2600多万陇原儿女,就在这诸多不得不讲的话题中攻坚克难、战胜贫困,奋勇前进、一路收获。

2019年8月,习近平总书记在甘肃考察时强调,要深化脱贫攻坚,坚持靶心不偏、焦点不散、标准不变,在普遍实现“两不愁”的基础上,重点攻克“三保障”方面的突出问题,把脱贫攻坚重心向深度贫困地区聚焦,以“两州一县”和18个省定深度贫困县为重点,逐村逐户、逐人逐项去解决问题,坚决攻克最后的贫困堡垒。

如何摆脱贫困?甘肃拿出“敢死拼命”的精神。近日,甘肃省委书记林铎接受人民网专访时表示,甘肃把打赢脱贫攻坚战作为首要政治任务和头等大事,坚持靶心不偏、焦点不散,聚焦目标标准,贯彻精准方略,举全省之力、以敢死拼命精神打硬仗,推动脱贫攻坚取得决定性进展。全省贫困人口从2017年底的188.7万减少到2019年底的17.5万,贫困发生率由9.6%下降到0.9%,75个贫困县已有67个脱贫摘帽,7262个贫困村已有6867个退出贫困序列,甘南藏族自治州、天祝藏族自治县实现整体脱贫。

近日,“大道康庄”人民网全媒体调研行报道团来到甘肃,感受到了在脱贫攻坚决战决胜之际,在全国一盘棋的扶贫格局下,甘肃人民敢打敢拼,坚决完成脱贫任务的信心和决心。

难?敢死拼命也要攻克“贫困堡垒”

聚力“两不愁三保障” 高质量保障改善民生

山,山,还是山。记者乘车在山间穿绕,硬化路的两旁是漫山的绿色梯田,偶尔间杂着金黄色的油菜花田,黄绿相间,对比强烈。前方,就是甘肃省东乡族自治县高山乡的布楞沟。

“布楞沟”,东乡语意为“悬崖边”。山大坡陡、沟壑纵横,十年九旱。2012年底,布楞沟村人均纯收入只有1624元,贫困发生率高达96%。

曾经的布楞沟,百姓吃水要靠牲畜从十公里外驮回家。(历史资料照片,东乡县委宣传部供图)

“把水引来,把路修通,把新农村建设好,让贫困群众尽早脱贫过上小康生活。”2013年2月3日,习近平总书记翻山越岭,来到布楞沟村,入户看望老党员和困难群众,留下了这句嘱托。

牢记总书记的嘱托,2013年2月28日,布楞沟村安全饮水工程开工建设,一条15公里长的管道从东乡县城架到了布楞沟村,两个月后,清澈的自来水就流进了村民院落。

如今的布楞沟,家家都喝上了清澈的自来水。(东乡县委宣传部供图)

“以前布楞沟相当困难,沟里没有树,白光光的。习近平总书记来的时候,路上的土这么厚,把他的皮鞋都淹没了。我们吃水也困难,下雨后把窖里的水取出来吃,还不够,拉着毛驴去洮河驮水,等驮到家就只剩下半桶水了。”76岁的村民马仲成回忆着,“现在变化特别大,到处是绿茵茵的,老百姓家家户户通了自来水,还有了学校,孩子们有了文化,老百姓慢慢地富起来了。”

昔日贫瘠黄土坡,如今茵茵绿梯田。图为布楞沟村现状。(魏怡 摄)

从“白光光”到“绿茵茵”,7年来,甘肃省委主要领导包抓督战东乡县脱贫攻坚,林铎书记先后22次深入东乡调研指导跟进落实;加强驻村干部日常监督管理,全额落实相关政策补助;全县所有干部下沉两级,推行村长社长联户长“三长”责任制,实现了3500名州县乡干部包抓全县215个行政村、1760个社、5.4万农户全覆盖……就是有这样的干部带头“敢死拼命”,才有了脱贫攻坚的斐然战绩。如今,东乡县已有高标准机修梯田4100亩,土地蓄水保墒能力显著提高,2019年底,布楞沟村的人均收入达到7218元。

东乡县布楞沟村,一群孩子从村前走过。(东乡县委宣传部供图)

东乡县拱北湾村的东西协作扶贫车间。(郑嘉豪 摄)

在脱贫目标上,实现不愁吃、不愁穿这“两不愁”相对容易,实现保障义务教育、基本医疗、住房安全的“三保障”难度较大。当脱贫攻坚重心向深度贫困地区聚焦时,如何重点攻克“三保障”方面的突出问题?也许,常年在基层帮扶的医务人员可以从侧面给出答案。

“医生救命!”甘肃省甘南藏族自治州夏河县人民医院门前的急救车旁,刚下车的病人捂着胸口疼痛难忍,身边家属焦急万分!“快快!送抢救室!”几名医护人员争分夺秒,推着担架车飞步前进……而这,就是兰州大学第一医院组团式帮扶夏河县人民医院医疗队队长、急诊科医生郭一尘的日常工作场景。

“以前县医院的医护人员接诊这些危重病人后,绝大部分都会第一时间转往上级医院,我们帮扶的目的就是让这一部分病人得到迅速救治。今年在夏河县人民医院的工作重点是建设胸痛中心、危重儿童及新生儿救治中心等五大中心。以胸痛中心为例,因为基层医院对心电图的识别、对严重胸痛的鉴别诊断的整体能力有待进一步提升,我们就是要从这些基础的方面进行传帮带,提升基层医院的业务能力。”郭一尘说。

义诊期间,郭一尘正在向村民询问病情。(郑嘉豪 摄)

郭一尘告诉记者:“每名队员会定期到基层大病慢病的病人家里,给予评估干预。这里很多村民是藏族,为了方便治疗,队员们还努力学习民族语言沟通。患者们非常朴实,对我们非常信任。健康扶贫也是我们医务人员的责任。”自健康扶贫工作实施以来,甘肃省紧盯“看得起病、看得好病、看得上病、少生病”的目标任务,积极引导优质医疗资源向乡村下沉,着力提升健康服务能力、健康扶贫政策体系和人民健康水平。

义诊期间,医生为村民讲解药品的使用方法。(郑嘉豪 摄)

甘肃省卫生健康委主任郭玉芬说,甘肃省近年来不断加大基层医疗机构的人员配备和人才培训,全面启动了县级医院医务人员培训工作。同时,通过开展专科(技术)联盟建设、对口帮扶和东西部扶贫协作,以及远程医疗会诊等工作,促进优质医疗资源下沉,实现省-县同质化服务。目前,该省已建成56个省级医疗质量控制中心和55个专科(技术)联盟。通过质控中心和专科(技术)联盟的共同努力,县级医疗机构服务能力和医疗质量明显提升,目前已有66家县级医院实现了90%的常见病在县域内诊治的目标。

穷?因地制宜打造精准产业链

“扶贫之花”遍地开 “黄金”产业挑起致富大梁

扶贫扶长远,关键看产业。产业扶贫是最有成效的脱贫方式,习近平总书记明确指出:“发展产业是实现脱贫的根本之策。要因地制宜,把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路。”

兰州市七里河区农村面积占总面积的90%,贫困面较大,贫困程度深。近年来,随着以百合产业为代表的特色农产品销路打通,产业扶贫新路正引领着七里河区99.79%的农民顺利脱贫,老百姓的日子也愈发红火起来。七里河区农业农村局局长王锡智表示,随着市场活力逐步激活,百合产业日趋规模化。不但加速构建起“企业+合作社+农户”“企业+农户”“合作社+农户”利益联系机制,而且形成了以兰州百合城为中心,辐射带动周边地区百合产业发展的局面。截至目前,全区具有规模百合冷藏库68座,百合加工企业191家。

把“就业边缘人”变成产业工人,在七里河区,记者看到了这种双赢的乡村产业发展模式。在甘肃爽口源生态科技股份有限公司二层走廊的入口处,一块金晃晃的牌匾上印刷着“扶贫车间”四个醒目大字。车间内,绿色的地面打扫得干干净净,操作台上一尘不染,工人们身穿白色作业服,戴着口罩和手套,有序地忙碌着。他们的主要工作是把清洗干净、加工后的百合装进消毒过的包装碗中。

扶贫车间内,工人们身穿白色作业服,精心挑选优质百合瓣。(魏怡 摄)

董事长吕斐斌介绍,这个百合精深加工“扶贫车间”,不仅提升了兰州百合产品附加值和市场竞争力,还成为稳就业的“蓄水池”,安置了周边农村近百名乡村妇女进厂务工,并在原料分拣、货物搬运、种植采收等方面解决了500多名季节性短期工的就业问题。同时,采用“折资量化、分红到户”的方式,让西果园镇鹞子岭村73户贫困户、246人贫困人口参与享受公司生产线的发展红利,家庭收入显著增加。

一花引得百花开,百花捧出盛景来。在“陇中苦瘠甲天下”的甘肃省通渭县,金银花开出了别样神韵,以产业促脱贫,成为通渭脱贫的有效途径。

种植金银花是甘肃通渭县农民杨景德的一份“甜蜜”事业。“以前家里的几亩地刨了几十年,也没刨出个名堂,但现在跟以前不一样了,”杨景德笑着告诉记者,“从最初的4亩慢慢地发展到了10多亩,现在已是村里的金银花种植大户了,光去年采摘金银花收入就超过了5000元。”

在通渭,像杨景德这样因种植金银花而顺利脱贫的人不在少数。通渭县李店乡党委书记张建胜表示,李店乡在推进产业扶贫过程中,立足自然条件和资源禀赋,把金银花产业作为助推脱贫攻坚、优化生态环境的“黄金”产业,强化政策供给,精心组织培育,走出了一条产业做大、群众增收与环境改善相宜相长的新路子。

通渭县李家店乡祁咀村村民将自己采摘的金银花交到收购点后,与会计核对账目领取报酬。(王文嘉 摄)

如今,通渭金银花规模初具、名声初显,产品质优、产业成链,成为全县脱贫致富的“金产业”、经济发展的“金名片”,创造出了从无到有、从有到大、从大到精的发展奇迹,已成为打开贫困枷锁的“金钥匙”,脱贫致富的“黄金产业”。

通渭县委常委徐斌科告诉记者,金银花产业的发展,既是农民脱贫致富的“黄金产业”,也是“绿水青山就是金山银山”的生动实践,对渭河流域生态环境综合治理,推进黄河上游生态修复作出了重要贡献。

通渭县委书记邵志刚告诉记者,“近年来,金银花产业链条也在持续延伸,保证了老百姓的收益。逐步发展形成上游由科研院校驻点研发培育种苗、合作社带动农户种植采摘,中游由龙头企业带动合作社烘干加工,下游由龙头企业对接市场研发生产新产品的一体化发展链条,实现了‘三产’深度融合、互促发展。”

“事必有法,然后可成。”延伸扶贫产业链,就是产业扶贫健康发展、保障稳定脱贫、做到持久致富的“法”。而有了稳固的产业链,稳抓“精准”这个关键词,产业扶贫才能经得起时间检验,人民才能真正有盼头。

贫?守住“两山”奔小康

绿色发展持续增收 打造全域旅游“牧家乐”

蓝天白云下,被青青草原“环抱”在怀中的甘肃省甘南藏族自治州碌曲县尕海镇尕秀村里,藏族风情浓郁的牧家乐整齐排列着,笔直整洁的马路直通村中,213国道从村旁穿过,时不时有路过的游客停下脚步歇息。8月,各地都被骄阳炙烤着,而海拔3300米的尕秀凉爽而静谧。

今年68岁的尕秀村村民贡保加正和工人们商量如何升级自家的牧家乐。“住宿条件升级改善了,才能吸引更多客人留下来。这几年牧家乐生意越来越好了,一年能存一万多元。”贡保加说。

十多年前,逐水草而居的几十户人家定居在了尕秀村,生活方便了不少,但是环境不好。“游牧的时候一年搬四五次家,孩子上不了学,骑马去县城看病得半天。搬到定居点以后,牛、马、人混住,满地粪便,卫生脏乱差,很影响健康。”贡保加回忆道。

2017年3月,甘南州委、州政府在深入调研的基础上,将尕秀村确定为“全域旅游无垃圾样板村”,吹响了“打造环境革命升级版,抢占绿色崛起制高点”的集结号。

尕秀村房屋整齐划一,街道干净靓丽。(郑嘉豪 摄)

尕秀村民宿外景。(郑嘉豪 摄)

经过三年的努力改造,如今的尕秀早已发生了翻天覆地的变化。随便进入一户人家,穿过独具特色的藏饰木门是干净宽敞的院落,院落里鹅卵石铺就的小路延伸向房间,房间装修充满藏族风情,进入房间后,热情好客的牧家乐老板会为游客添上一碗热热的酥油茶,让远道而来的客人稍作歇息。

帐篷前,身着民族服饰的演员们为远道而来的游客唱起动人的藏族民歌。(张若涵 摄)

“现在生活方便多了,村里有汉藏双语学校,我的孙女就在这里上学。我们看病走10分钟就到了村卫生室,国道就在村子旁,坐车20分钟就能到达县城。”贡保加说。

“现在的尕秀跟原来就是天壤之别,驻村三年,我感受最深的是牧民们思想上的变化。以前群众看着我们干,后来群众跟着我们干,现在群众已经自发组织起来搞环境卫生,环境的改变让他们尝到了甜头。”尕秀村驻村工作组副组长石向阳说。

谈起自家正在装修改造、即将开门迎客的精品民宿,村民贡保加信心满满。(张若涵 摄)

“来到草原,就是要看这里原生态的风景。以前我们放牧的时候,为了多养牛羊,草场被破坏得很严重,现在不一样了,我们都十分珍爱草原。”贡保加说。

截至目前,尕秀村共有67户牧家乐,旅游从业人员达300余人。2019年,全村共接待游客80万人次,全村52户牧家乐户均净收入3万元以上,全域旅游与脱贫攻坚、环境治理、乡村振兴等工作相结合的绿色发展之路帮助当地各族群众实现持续增收。

尕秀村村民环保意识的提升是整个甘南州的缩影。近年来,甘南州花大力气守住绿水青山,大力实施甘南黄河重要水源补给区生态保护与建设项目,1.45万户游牧民实现定居,1018万亩草原鼠害、130多万亩沙化退化草场、125平方公里小流域得到治理。退耕还林、森林抚育、封山育林、义务植树等工程持续推进,森林面积逐年扩大。通过实施新一轮禁牧休牧,天然草原平均盖度由“十二五”初的92%提高到了96.87%。

乡村旅游的发展,让尕秀村村民从牧场走向了市场,许多村民把牲畜卖掉,“转行”从事旅游业,草场得到休养、生态不断改善,既留住了“绿水青山”又收获了“金山银山”。数据显示,2019年,甘南州接待乡村旅游游客380万人次,实现综合收入4.8亿元,26992人通过发展乡村旅游产业脱贫。

甘南州旅游助推脱贫攻坚为甘肃省打了样。近年来,甘肃省大力实施旅游富民工程,积极推进旅游扶贫项目建设,2016年以来,甘肃省先后扶持深度贫困地区702个村开展乡村旅游,发展农家乐7200户,完成了6500个贫困乡村综合性文化服务中心文化器材的配送工作,建设各级各类非遗扶贫就业工坊106家,创建乡村旅游示范村268个,培育乡村旅游合作社301个,乡村民宿652家,通过文化旅游带动55.46万人实现脱贫。

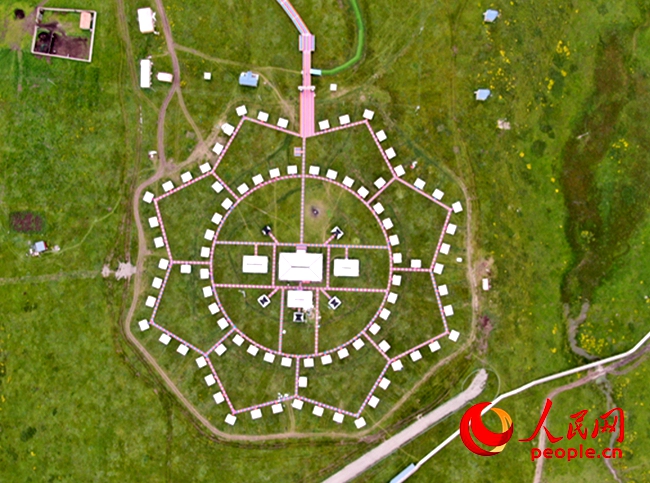

尕秀村108顶帐篷组成的“帐篷城”。(魏怡 摄)

从尕秀村缓步走出,不远处的尕秀晒金滩帐篷城内传来了欢快的藏歌;从空中鸟瞰,108顶帐篷组成的“莲花”点缀在草原上,蓝天、白云、绿草映入眼帘,牛羊在远处悠闲地散步;品藏餐、唱藏歌、跳锅庄,帐篷城里一派热闹的景象,秀美的草原让人流连忘返。

“大家干活利索一点,等家里装修好了我要赶紧接待客人。”贡保加一边嘱咐工人,一边和工人们一起忙了起来。

……

2020年7月30日召开的甘肃省委十三届十二次全体会议上,省委书记林铎强调,要始终把脱贫攻坚作为首要政治任务和头等大事,努力克服疫情影响,坚定不移夺取脱贫攻坚战全面胜利。

没有比人更高的山,没有比脚更长的路。在脱贫攻坚第一线,在总书记最牵挂的地方,处处透着一股甘肃人民敢拼搏、不服输的精神。

活下去,活得好,有梦想。

甘肃正以“不获全胜、决不收兵”的决心,保持“滚石上山”的毅力,发扬“敢死拼命”的精神,以“只争朝夕、时不我待”的紧迫感,尽锐出战、精准施策,坚决攻克贫困最后堡垒,在全面建成小康社会的康庄大道上阔步前行!

【相关新闻】

直面“贫中之贫”、解锁“困中之困”:甘肃脱贫攻坚第一线怎样干?

(责编:陈江鹭(实习生)、牛镛)