灯里看海南(追梦)

|

|

图⑦:海南三亚湾。 |

|

前不久,筹建了半年的“灯博物馆”在海口开馆,馆藏灯具全部由王福和无偿捐赠。从汉代的觚形玉灯、唐宋的青瓷“省油灯”,到近代海南的第一盏电灯、海南特有的海棠子灯,这里展出的200多盏灯完整地串起了海南灯与光的历史。

看着守护了几十年的宝贝躺在“灯博物馆”透亮的展柜里,61岁的南方电网海南海口供电局退休职工王福和悬了多年的心终于放下了。

宁卖花梨不卖灯

王福和的父亲王书林是海南第一代电力技师。“我父亲很喜爱各式灯具,要不是他的珍藏,很多老物件早就丢了。”王福和说。

1914年,海口有一台英国制造的柴油发电机,并在电房里安装了海南第一盏电灯。后来电灯公司迁址,一位电工想把这盏被弃用的灯拆下来保存,王书林曾亲自帮忙拆卸。

“这灯长什么样?我能不能找到它?”王福和从小就听父亲说过这段往事。几十年里,他想尽办法寻觅这盏独一无二的电灯,直到一位收藏家在年迈时把这盏灯送给了他,“兜兜转转,这盏灯还是到我手里,说明我这辈子有‘灯缘’。”

受父亲的影响,王福和从少年时就迷上收藏灯具。“家境好、入门早”让王福和得以收藏汉唐宋明清至民国的近千盏灯具。无论是从无人问津之地捡回来的,还是花重金从古玩市场买回来的,他都视为珍宝,小心呵护。家中一度被各式灯具填满,实在搁不下了还寄存到亲戚家。客人来访,看到沙发、床底下塞满了装灯具的纸箱,不解他为何喜欢“收破烂”。

王福和不吸烟、不喝酒、不品茶,毕生的积蓄和精力都花在收藏上。退休前,他一直在基层变电站当安全监测员,经常一个人要值24小时的班,连个说话的伴儿都没有,因此心性格外沉静。

“我们玩收藏,就像现在的年轻人玩手机一样。”王福和很多年前在昌江大广坝地区收购了大量黄花梨木材,打算用来盖房子。后来房子没盖成,家人嫌放着碍事招老鼠,让他在灯具与木材中选一样腾空,他毫不犹豫地以很低的价钱清空了木材。

把如此珍贵的黄花梨木卖了,不可惜吗?

王福和不以为意:“那些只是木头,没有历史和文化价值。这些灯具却承载着海南的历史文化,丢了就再也找不回来了。”

南海历史,以灯为证

变电站周围村民都知道王师傅喜欢收灯具,一发现老物件就会告知他。

灯博物馆里唯一一盏南海船用灯,就是王福和在村民的指引下,从南渡江边一个荒废无人的古老村落里找到的。当时他在一个破旧石屋的房间里发现了这个元宝形状的酱色釉陶,乍一看还以为是填补石头缝的瓦罐。后经专家鉴定,这是一盏来自宋朝的、南海渔船专用的照明灯。

这盏照明灯溜肩、丰腰,腹部一侧开有一孔,灯盏由此放入,具有防风、防水溅的功能。航行时,灯罩对外,可遮风挡雨。有买家曾提出用一辆高档轿车换这盏灯,王福和不假思索地拒绝了。

“海南曾是海上丝绸之路重要的补给站。口说无凭,用物件来说话,你说这些物件是不是无价?”

王福和收藏的灯具里还有好几件金不换的南海文物,其中最小的一盏是高5厘米、宽2厘米的银制小油灯。这盏灯为南海渔夫造型。渔夫头戴草帽、身披蓑衣、打着赤脚,怀抱一鱼篓,篓内中空。鱼篓可单独取出,添置灯油。

“这灯是我外婆的护身符,她总是带着出海。在海南方言中,‘灯’与‘丁’同音,所以这灯有‘添丁发财’之意。”王福和说,他的外婆是疍家人,常年在南海上讨生活,以向南海上来往商船提供粮食、蔬菜、淡水补给为业。

除了渔夫小油灯,还有兰芳国银灯、鹤柄银油灯等别致的南洋物件,都是王福和的外婆从南海带回来的。鹤柄银油灯的鹤头寓含中华文化里的延年益寿之意,灯的造型则参照了阿拉丁神灯。海上丝绸之路千年的繁荣,让这些中西合璧的南洋灯具,得以漂洋过海到海南。

“这些琼崖海棠子灯,是我们海南的特色。过去,穷人家用不起煤油灯、电灯,就摘海棠果子榨油或串起来燃灯。海棠花和果子烧起来,会散发出淡淡清香,使得瓦屋墙壁不长苔藓、梁椽不被虫蛀。”王福和指着灯博物馆里展出数量最多的海棠子灯对记者说,这种灯在电影《红色娘子军》里多个场景都出现过,生动再现了当时海南百姓的日常生活。

“寥寥数语不足以讲述海棠子灯几千年的历史,海南的海棠树数量在减少,如果不好好保存这些灯,我们的下一代怎么知道这些历史?”王福和说。

为千余盏灯找好归宿

“对它们有感情了,才会希望它们有个好的归宿。”10年前,王福和就萌发了为收藏的千余盏灯找个归宿的想法。他心目中的最好归宿就是博物馆,但是找了好几个博物馆,人家都只愿意收藏其中的几盏灯。

“它们在一起几十年了,摆在一起才能完整地讲述海南光与灯的历史,分开了,就散了。”王福和坚决不同意。

几年前,王福和生了一场大病,经历过生死的考验,如何让这些灯具完好地保存下去成了他最急迫要完成的事情。

“哪天我走了,这些灯怎么办?”王福和说,自己的子女没有收藏灯具的喜好,他也不打算把珍藏作为财富留给子女。“这是最好的时代,每个人只要努力都能过上美好的生活,留给他们太多财富反而会让他们变得懒惰。”

得知王福和有捐赠收藏灯具的想法后,南方电网海南海口供电局领导既感动又振奋:“建!建一座专门的灯博物馆,让我们电网人、让社会大众都能追根溯源,了解万家灯火是怎么被点亮的。”

把珍藏多年的灯具一件件地从家中搬到灯博物馆,王福和费了很多心思,灯具的质地不同,装运时用的箱子也要相应调整。尽管十分谨慎,一盏宋代的青瓷“省油灯”在搬运过程中还是磕破了一角,王福和心疼不已。

“这件事更加证明,我捐出来做博物馆的决定是对的。不能让这些能说话的历史文物在我手里断了。”采访过程中,王福和反复地提及守护海南历史文化的责任:“个人收藏这些文物没有太大意义,只有全部展示给公众,才能完好地传承海南的历史文化。”

版式设计:沈亦伶

图片说明:

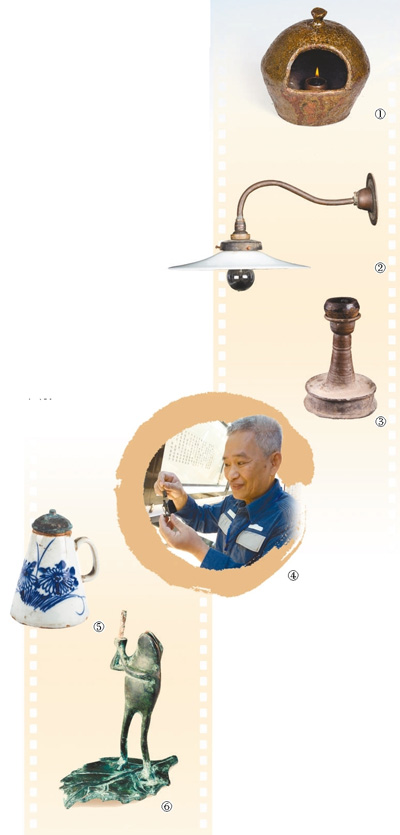

图①:宋代陶质元宝形防风油灯。灯具施酱色釉,器表有龟裂痕。其顶部有一乳钉;腹部一侧开有一孔,灯盏由此放入。

图②:近代琉璃罩铜制电灯,为当年海口华商有限公司专用。

图③:明代陶质塔状灯台。此灯台原本有一对,王福和收藏了其中一座。

图④:王福和讲述馆藏的最小灯具银制南海渔夫油灯的来历。

图⑤:清末青花壶形油灯。灯身为青花瓷,灯盖铜制。灯身近似圆锥体,平底,斜直腹,曲柄。器表面绘有青花花卉纹与“代月光明”字样。

图⑥:铜质一叶有蛙海棠子灯。造型为一蛙立于树叶上,双手托举一圆筒。圆筒内有孔,可插海棠子串。蛙与娃谐音,叶与夜谐音,表达了人们对于子嗣繁衍的美好愿望。此种造型灯具通常在婚庆时作为贺礼赠送。

图④为本报记者黄晓慧摄,其余均为资料图片

《 人民日报 》( 2018年06月23日 05 版)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量