纪念改革开放40年:劳模班的岁月

2007年,劳模本科班参加学校运动会。

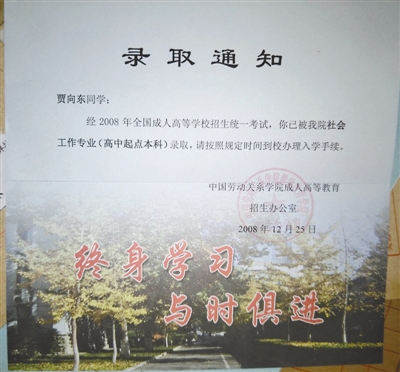

2009级劳模本科班学员贾向东的录取通知书。

2011年6月,劳模本科班赴上海、浙江嘉兴南湖参观学习。

2012年3月7日,“当代雷锋”郭明义来学校与劳模本科班学员座谈。

2017级劳模本科班班长张鹏上课时总抢着坐在第一排。

正当改革开放的春风吹遍中华大地时,那些在工厂车间、田间地头、商场店铺勤勉工作的劳模们并没有想到,他们的人生即将发生改变。

1992年,全国总工会在中组部、教育部的大力支持下,在中国劳动关系学院(原中国工运学院)创办了劳模本科班,从优秀工人中选拔干部,培养跨世纪后备人才。这意味着,来自基层一线的劳动模范有了免费读大学的机会。

26年,607名劳模本科班学员,607个非凡的人生。走进大学课堂,劳模们获得的不仅是丰富的知识,更开启了一扇通往崭新人生的大门。

追寻劳模班走过的年年岁岁,感受劳模精神与时俱进的光彩与力量。

——题记

2017年11月25日,正值北京的深秋。有着68年建校历史的中国劳动关系学院的校园里,秋色正浓。红色的枫叶、黄色的银杏、绿色的松柏,缀满枝头的柿子,这一切都让回到母校的贾向东怀念起读书的时光。

这趟回北京,他是受邀参加纪念中国劳动关系学院举办劳模本科教育25周年研讨会的。想到能见到劳模班历届校友,与老师促膝而谈,一向沉稳的他激动了好几天。

“我们1992年入学时,是个很特殊的群体,班里的同学来自17个省(区、市),年龄最大的38岁,最小的21岁……”会议室正中的大屏幕上,已经54岁的劳模班首届学员胡建明淡妆长发,看起来比实际年龄年轻许多。

胡建明,进入劳模班的时候,还是一名纺织女工,现在已是湖南省株洲市总工会副主席;贾向东,从普通的一线技术工人,成长为山西省总工会兼职副主席……一幅幅劳模前辈的老照片,一个个决定劳模班走向的转折点,一个个通过学习获得淬炼的励志故事,深深吸引着2017级劳模班班长张鹏。

4年的大学生活,改变着劳模学员的生命轨迹。他们用亲身经历告诉学弟学妹:时代需要劳模,需要劳模精神。劳模要与时俱进,劳模精神要代代传扬。

“我要上大学!”

1992年5月的一天,湖南株洲麻纺厂工会主席找到了织布挡车工胡建明。

“小胡,告诉你一个好消息,市总工会要推荐你到北京上大学!前提是需要参加全国统一的成人高考,只要达到为劳模生专划的分数线就能录取。”工会主席语调轻快,满脸笑容。

胡建明低头捡着工装上的线头,半天没吭声。

“我高中毕业10年了,工作以后就没摸过书本,我怕……考不上。”胡建明嗫嚅着。

工会主席沉吟半晌后拍板:“给你三个月假期,上个补习班。你是劳模,这点考试难不倒你!”

胡建明张了张嘴,心里既温暖又忐忑:“谢谢主席,我一定努力!”

交接了工作,胡建明一头扎进了书本里。26年后的今天,她依然记得当时拼命学习的日子,“每天除了吃饭就是背书、做题,有时半夜突然惊醒,脑子里全是英文单词。”

当年,湖南省为参加成人高考的劳模设置了专门的考场,两个教室,坐了40多人。最后,胡建明和其他8个人跨过了分数线,拿到了录取通知书。

1992年8月31日,在中华全国总工会的高度重视和支持下,经教育部、中组部特批,中国工运学院(现更名为中国劳动关系学院)迎来了48名首届劳模本科班学员,他们将在这里进行为期四年的脱产学习。

全国劳动模范、全国五一劳动奖章获得者、全国三八红旗手、新长征突击手……当时,站在来自各行各业的劳模同学中间,胡建明觉得自己这个纺织系统劳模很不起眼。

与自信张扬的大学生不同,劳模学员们走进课堂后显得有些紧张和局促。由于长年工作在生产第一线,大部分学员文化底子薄,英文、数学成了他们最头疼的科目。也正因此,劳模们特别珍惜学习机会,拿出“劳模精神”啃起了书本。

在课堂上学习英语语法、计算机应用、工会知识;抱着书籍走在绿树成荫的校园里;金秋时节出现在课桌上的三俩个柿子……在胡建明记忆里,住在3号学生宿舍楼的日子充满了“象牙塔”里的无忧无虑。

当胡建明在知识的海洋里徜徉时,一些劳模进入了全国总工会获批开设的“预科班”——由中国工运学院组织集中补习高中文化课,在考试合格后,直接安排进入劳模本科班学习。

1996年,全国总工会组织部“免除劳模班入学考试”的申请获得教育部批复。自此,凡符合入学条件的全国劳模、全国五一劳动奖章获得者,由省(区、市)工会推荐,全国总工会组织部审定,报教育部批准后,“可免试进入中国工运学院劳模本科班学习”。

如今,中国劳动关系学院是全国唯一坚持举办劳模本科班的学校。

“关爱劳模,不仅要有鲜花和荣誉,更要为他们提供‘充电’的机会。”全国总工会的态度很明确。

一年年春华秋实,中国劳动关系学院劳模本科班日渐成熟,吸纳着各行各业的劳模,包括农民工。

2009年新年,焊工贾向东收到一封信,落款为“中国劳动关系学院”。他心里一阵慌乱,深吸一口气,轻轻展开信纸——“贾向东同学:你已被我院社会工作专业(高中起点本科)录取……”简单三行字,这位出身农民工的劳动模范反复读了很多遍。

“我要上大学了!”贾向东笑出了声。

“象牙塔”里的日子

胡建明入学那年,张鹏正在部队当汽车兵,贾向东还是一个农村娃。

参与改革开放、当选劳动模范、免费上大学……彼时的张鹏和贾向东,绝想不到这些“高大上”的事情会发生在自己身上。

2017年3月,45岁的张鹏成为了中国劳动关系学院劳模本科班的一名大学生。

铁质的上下床铺、清爽的碎花窗帘、独立卫生间、书桌书架、台灯电脑,还有窗外操场上传来拍打篮球的“砰砰声”……步入大学校园的那一天起,张鹏觉得自己走进了一个新的世界,“迟到20多年的大学梦实现了”。

张鹏出生在辽宁铁岭一个小镇,从小父母离异,早早便辍学养家。1990年入伍当兵;1994年离开部队后,他拿着仅有的1.8万元退役津贴创业,从洗车工到服务员,从卖掉房子购买第一台校车,到成立辽宁省葫芦岛市第一家校车车队;从组建爱心车队,积极参加志愿活动,到抢险救灾、照顾孤寡老人、资助贫困学生、免费接送高考生……依靠劳动创造美好生活的张鹏,也用自己的方式传播着“爱与温暖”。

生活富裕了,“上大学”的念头又开始在他心中萌动。

2016年的一天,张鹏的劳模朋友兴奋地告诉他:自己要去中国劳动关系学院读书了。

“我能去吗?”张鹏怀着试试看的心情,找到了辽宁省总工会领导。

“你是全国劳动模范,绝对符合条件。”领导爽快地答应了。

申请入学的过程十分顺利。在通过了入学程序后,张鹏如愿以偿拿到了盖着“中国劳动关系学院继续教育学院招生办公室”红色公章的录取通知书。

少年时坎坷,青年时拼搏,中年时读书……张鹏觉得自己的日子越过越美。

入学第一天,班主任就给张鹏安排了一份“要职”——2017级劳模班班长。“张班长”很称职,放下行李,就开始张罗着帮即将同窗四年的劳模同学搬行李,布置宿舍,带着大家参观校园。

“又可以结交新朋友了,而且全都是各行业的精英!”在张鹏眼里,大学生活充满了新奇。

劳动经济学、劳动法、工会法、人力资源管理、计算机应用、中国工运史、世界工运史、大学英语……每堂课,身材魁梧的张鹏都坐在第一排。“给我们授课的都是学院的‘大牌教师’,一定要抢个好位子。”

每开一门新课,张鹏还会做一件事——拉着授课老师在黑板前合影,然后把照片上传到个人QQ空间,作为永久纪念。“即便以后年纪大了,我都不会忘记为自己传道授业解惑的恩师。”他觉得,这是对老师最好的尊重。

为适应劳模特点,学校有针对性地规划了课程设置:40门课程涉及通用素质能力、专业素质能力和专业技能三个板块,致力于使学员在掌握社会科学基础知识之上,在工会与工会工作、劳动关系、社会保障、企业管理与相关法律、社会工作的理论、方法和技能、企业文化等领域能够有所专长。

结合课堂教学需要,学校还开设了“第二课堂”——定期组织劳模学员到实践基地、厂矿企业、基层社区进行实地调查学习,组织劳模大讲堂、党员知识竞赛,组织劳模学员参加大国工匠与国家创新发展论坛、大国工匠进校园等活动,不断扩展着劳模学员们的视野。

毕业22年的胡建明觉得,4年的劳模班学习给她的人生画出了一条分水岭:“收获的不仅是知识,而是头脑里想的东西不一样了。”

|

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量